25日に大学の図書館でホリィ・センさん(id:holysen)とひでシスさん(id:hidesys)とぶたおさん(id:butao)と4人でバトラーの『ジェンダー・トラブル』(1990)の読書会をした。

私はこの本を読んで大変な衝撃を受けて、ぜひ人と感想を共有してみたいと思っていたのだけれど、他の参加者もバトラーの理論の革新的な視点に少なからず驚きと共感を示してくれたようで、この本は現代の性の問題に関心のある人にインパクトを与えるものだということが確認できた。

バトラーの理論は革新性のあるエキサイティングなものでありかつ、抽象的な理想論ではなく、現実的な実践の立場に根差したものなのだけれど、Twitterで「ジェンダー・トラブル」と検索すると、「難解」という言葉が目立ち、通読を諦めてしまう人が多いようで勿体無い。そこでこのブログに、『ジェンダー・トラブル』全3章15節から、冒頭の1.1.「フェミニズムの主体としての「女」」、1.2.「〈セックス/ジェンダー/欲望〉の強制的秩序」について、日本のジェンダーについての色々な話を交えつつ要約してみたいと思う。

『ジェンダー・トラブル』

- 〈セックス/ジェンダー/欲望〉の主体

- フェミニズムの主体としての「女」

- 〈セックス/ジェンダー/欲望〉の強制的秩序

1.1.「フェミニズムの主体としての「女」」の見どころ

1.1.では、従来のフェミニズムが「女」という統一的なカテゴリーを政治の主体として想定して来たことが批判されている。この本は1990年に出版されたものだけれど、現代日本のフェミニズムは、まさに「女」という主体を強く想定するものであるように見える。フェミニズムの主張に親和的であるか、非親和的であるかを問わず、「男」を抑圧者として、「女」を被抑圧者として統一的に論じるフェミニズムの論調に何かしらの違和感を覚える人は多いのではないだろうか。そんな人にとって、1.1.は必見の内容だ。

バトラーの問題提起

これまでのフェミニズムの理論には、たいてい次のような前提があった。つまり、女というカテゴリーをとおして理解される何らかのアイデンティティがあり、それが言説面でのフェミニズムの利害や目標を提起しているだけでなく、政治的な表象/代表を求めるときの主体も構築していると。

これまでのフェミニズムの理論では、女を十全に適切に表象する言語をつくりだすことが、女を政治的に可視化するのに必要な方策だと思われていた。たしかに女の生き方が誤って表象されたり、またはまったく表象されない文化的状況が広く蔓延しているためことを思えば、このことが重要だと考えられてきたのもうなずける。

だがフェミニズムの理論と政治の関係をこのように考える風潮は、最近では、フェミニズムの言説の内部から問題視されるようになってきた。女という主体そのものが、もはや安定した永続的なものとは考えられなくなってきたからだ。「主体」ははたして究極的に表象されるもの、いや究極的に解放されるものとして存在するのかどうか、疑問をもつような材料が数多くあらわれてきた。何が女というカテゴリーを構築しているのか、あるいは構築すべきかについても、ほとんど同意をみてはいない。

男性によって女性の性質が誤って理解されたり、女性に押し付けられたりすることは、昔から今まであるある過ぎることで、フェミニズムの一つの役割として、男性の言語から解放された女性像を打ち立てることがあった。しかし、男性による理解から解放された女性像を打ち立てるにあたって、それをすべての女性にとって納得のいくものにすることは難しい。

このバトラーの問題提起に対して、敢えてこのブログの関心に沿った解釈を加えてみたいと思う。そもそも「女」とはこうだ、ということを決めつけてかかって個別の女性を見ないというのは非モテ男性が典型的にすることだ。非モテ男性(弱者男性)が自らの非モテ性とフェミニズムを関連させて語る、ということがこれまでに幾度となくインターネット上で発生していて、良識ある人々に「男性がモテないこととフェミニズムが関係するはずないじゃないか」というような困惑したコメントをされるところまでがテンプレとなっている。

しかし実際は、「女」という統一的なカテゴリーへの過剰な志向という点において、非モテ男性と従来のフェミニズムには共通するものがあるのだ。つまり、古い時代の男性は女性全体に幻想を押し付ける非モテ的思考をしていて、そこに反抗して生まれた「真の女性性」を探求するフェミニズムは合せ鏡として非モテ的属性を持っているということだ。この説明の仕方は流石にアレ過ぎるかもしれないけれど、男性による言語(男根ロゴス中心主義)に反抗するフェミニズムが、意図せず男根ロゴス中心主義的に振る舞い、その支配を強化してしまうという観点はバトラーの議論に度々登場する重要な発想だ。

主体は権力によって生産されている

フーコーは、権力の法システムはまず主体を生産し、のちにそれを表象すると指摘した。

バトラーは、フーコーの議論を引用して、主体は権力によって生産されたものに過ぎないと指摘する。

そうなるとフェミニズムの主体は、解放を促すはずの、まさにその政治システムによって、言説の面から構築されていることになる。このことは、もしもその解放システムが、支配の差異化の軸にそったジェンダー主体を生産したり、あるいは男性的と考えられる主体を生産しているとなると、政治的に問題をはらむものとなる。なぜなら、「女」を解放する目的があるからといって、無批判にそのようなシステムに訴えることは、明らかな自滅行為となるからだ。

フェミニズム以前に女性という主体があるのではなくて、フェミニズムという政治システムによって「解放されるべき女性」という主体が生産されているというわけだ。フェミニズム自らが「女」という主体を生産していることに気づかずに、素朴に言説の手前に存在する「女」という主体を信じることは、フェミニズム自身が支配構造を強化するような主体を形成してしまう可能性を隠蔽してしまうことになる。

「家父長制」という概念による帝国主義的なフェミニズムの拡張

フェミニズムには普遍的な基盤があり、それは文化を横断して存在するアイデンティティのなかに見いだされると政治的に仮定した場合、それに伴ってよくなされる主張は、家父長制とか男支配という普遍的、覇権的構造のなかに、女の抑圧の単一な形態があるというものである。しかし普遍的な家父長制という概念は、家父長制が見いだされる具体的な文化の文脈でジェンダーの抑圧がどのようにおこなわれているかをうまく説明できないために、最近ではあちこちで批判されるようになってきた。またたとえ具体的な文化の文脈を考慮していたとしても、それが普遍的な家父長制を前提とした議論であるかぎり、最初に仮定した普遍原理の「実例」とか「例証」をそこに見いだしているにすぎない。こういったフェミニズムの理論は、きわめて西洋的な抑圧概念に固執して、非西洋的な文化を植民地化したり、取り込んだりするものだと批判されてきた。またそれは、「第三世界」とか、さらには「オリエント」などというものを作りあげ、そこでなされるジェンダーの抑圧を本質主義的で、非西洋的な野蛮の徴候として巧妙に説明してしまうものである。すべての女を表象/代表しうると主張するフェミニズムが、その見せかけを押し進めようとして、ぜがひでも家父長制に普遍的な地位を与えなければと思い、この性急さゆえに、女に共通の隷属的経験をさせるとみなしている支配構造の、まさにそのカテゴリー好きの架空の普遍性に向かって、フェミニズム自身がまっしぐらに突き進んでしまうことになるのである。

「家父長制」とは、歴史的には家長である男性に権力が集中した家族形態を表すもので、フェミニズムは歴史的な制度としての「家父長制」を拡張して、より一般的な、男性による女性支配の構造を表す概念としての「家父長制」を理論化してきた。この「家父長制」というのは非常に汎用性のある概念で、特に日本のようなジェンダー環境においては、あらゆる社会的な事象が家父長的、男支配的なものとして説明し得る。例えば、最近の上野先生の下記のツイートに広義の「家父長制」という語が用いられている。

SEALDsの女子学生が、ふぇみんのインタビューで「同じことを言っても女へのバッシングがすさまじい」と言っていた。「家父長制なんて死んだと思ってたのに」と。彼女の指摘は「些事」ではない。

— 上野千鶴子 (@ueno_wan) 2015年8月25日

しかしあまりにも便利過ぎて、あらゆる事象を「家父長制」の表れと解釈して次々とその「実例」を見つけていくことによって、その支配構造の架空の普遍性をフェミニズム自身が生産してしまっているのではないか、というのがバトラーの指摘だ。

また、西洋的な抑圧の概念に根差した「家父長制」という概念を非西洋世界に拡張することは帝国主義的な「植民地化」と言えるのではないか、とも述べている。これは、「家父長制」という概念が歴史的に余りにも上手く適合する日本人にとってまさにクリティカルな議論だろう。

日本でのジェンダーに関する議論は、欧米のそれと比して常に遅れている。1990年に発表され、ジェンダー論の「古典」とされるこの本の議論が一般に十分に吸収されていないことがまさにそのことを表していると言えるだろう。このことは先進と発展途上の関係を東洋である日本が西洋に押し付けられていると解釈することもできる。

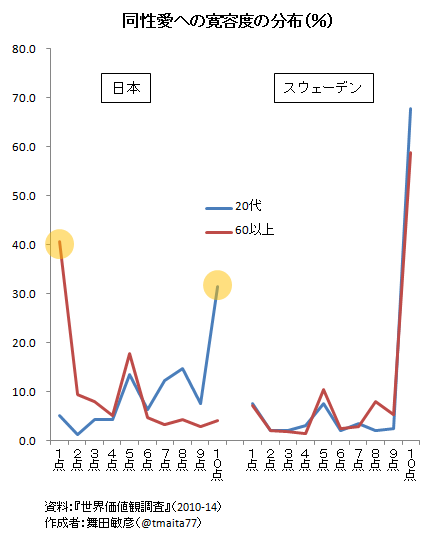

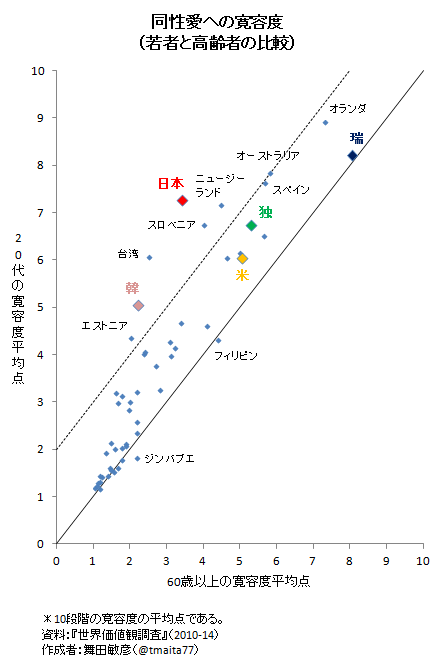

しかし私はこのことはそれほど悲観的に考える必要はないと見ている。海外に優れたものがあるならばそれは適宜取り込めば良いし、日本の若年層の実際のジェンダー環境はかなり「進んで」いる。

このように統計的にも明らかだし、実際に私の周囲の人々を見ても純然たる異性愛至上主義者はほとんどいないように感じる。このことは私の理解では、日本にはキリスト教の影響が少ないことと、多様な性の表現を含むサブカルチャーが充実していることが要因だと思う。

バトラーは帝国主義への警戒にこの本で何度か言及するけれど、私にはこのことは杞憂であるか、或はバトラーが自らを無意識に西洋人にカテゴライズすることによる驕りのようなものが感じられた。

フェミニズムは「女」という主体を前提にするべきではない

わたしが示唆したいのは、フェミニズムの主体の前提をなす普遍性や統一性は、主体が言説をつうじて機能するときの表象上の言説の制約によって、結果的には空洞化されてしまうということである。実際フェミニズムに安定した主体があると早まって主張し、それは女という継ぎ目のないカテゴリーだと言った場合、そのようなカテゴリーは受け入れ難いと、あらゆる方面から当然のように拒否されてしまう。このような排除に基づく領域は、たとえそれが解放を目的として作られたものであろうと、結局は、威圧的で規制的な帰結をもたらすものである。事実フェミニズムの内部におこっている分裂や、フェミズムが表象していると主張しているまさにその「女たち」からフェミニズムに対して皮肉な反発が起こっていることは、アイデンティティの政治に必然的な限界があることを示すものである。

アンチフェミニズム的な態度をとるのは何も男性に限ったことではない。フェミニズムに対して反発したり、冷笑を浴びせる女性というのはしばしば見られる。彼女たちはフェミニズムにとって「女ではない」となるのか。もちろんそのようなことはないわけだけれど、この辺りの整合性をとることは、フェミニズムが「女」という主体を前提とする限り不可能だ。

しかしバトラーはこの本を通じて現実的な態度を貫くので、フェミニズムという政治そのものを否定したりはしない。この章の最後は次のように結ばれる。

おそらく逆説的なことだが、「女」という主体がどこにも前提とされない場合にのみ、「表象/代表」はフェミニズムにとって有意義なものとなるだろう。

「女」という主体を前提としないフェミニズムについては、「1.4.二元体、一元体、そのかなたの理論化」で語られるのだけれど、結論だけ引用すると、

フェミニズムの行動は何らかの安定して統一的で、皆が同意しているアイデンティティによってなされるべきだという強制的な要請がなければ、フェミニズムの行動はもっと速やかに始まるし、また「女」というカテゴリーの意味が永久的に非現実的だと感じている多数の「女たち」にとって、その行動はもっと好ましいものと思えるだろう。

このような構想があるようだ。

まとめ

さて、ここまで述べて来たのは、第一章の第一節の内容についてなわけだけれど、これだけで、こんなにも多岐に渡る議論が出来る。バトラーは、性の現場に起きていることに即したクリティカルな議論をするので、読者の関心に従ってバトラーの議論はどこまでも派生する。1.2.「〈セックス/ジェンダー/欲望〉の強制的秩序」についてもこんな感じで書いてゆきたいと思う。